春秋,周人文化霸權全面土崩瓦解。

當下,世界步入前所未有之大變局。

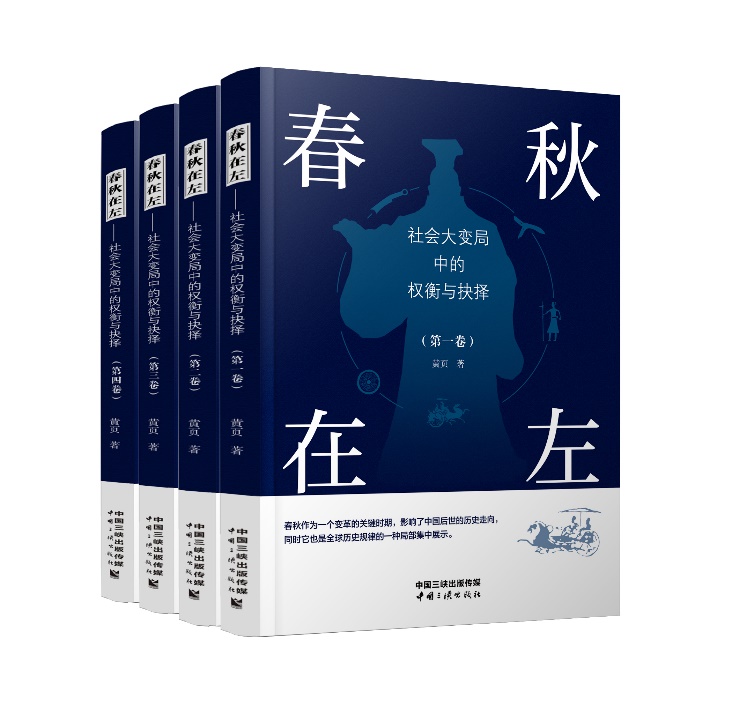

春秋歷史作為一個變革的關鍵時期,影響了中國后世的歷史走向,同時它還是全球歷史規律的一種局部集中展示。可以說,讀懂了春秋,你就讀懂了人類社會基本的歷史規律性發展邏輯。

作為今天全球化的一份子,同時也是未來領導極的一份子,具備全球視野和深諳社會規律是一項基本功。因此,對于立志在這個時代成就事業的任何一位有識之士,讀春秋,并真正讀懂,是十分必要的。

從孔子筆刪《春秋》開始,經歷過“分為八派”的孔門門徒的各自解讀注“傳”、秦始皇的“書同文”和“焚書坑儒”、漢代的今古文之爭,宋明清之治古籍而古籍亡,真正的春秋史早以被抹上了層層的迷彩,直到近現代出土了歷史書簡,這段歷史的少部分片段才得到清洗。

幾千年的人類社會一直受限于生態和生產條件,在某種超復雜的“層疊式”和扁平化的“平臺—個體”之間周而復始,甚而互相嵌套。

春秋時代,正是從一個超復雜“層疊式”人類社會構造,向扁平化“平臺—個體”的社會結構演化的歷史階段,它表現為“禮崩樂壞”、“霸主迭起”、“列卿爭政”、“陪臣執柄”,乃至于“刺客橫行”。

這一幕與當代的產業演化進程何其相類!一邊是產業分工日漸細密,產業鏈條不斷延伸,不斷打破國界的約束,另一邊是產業規模日益擴張,產業要素卻不斷集中于一隅,同時開始形成各種具備公共屬性的大型應用平臺,在平臺上的參與主體日漸消解其復雜結構,因為成本的削減而個體化運作。

然而,面對這樣的社會構造演化,參與主體除了說“唯一不變的是變化”,卻無由究其終始。因為上溯兩千余年的帝國時代,讓當代人很難深刻認知這“千年未有之變局”。

事實上,文藝復興后的西方文明發源地歐洲脫離類似中國的春秋時代才一百多年而已,直到第一次世界大戰的時候,依然是大小民族邦國的多方斗爭,直到現在民族間的矛盾也未得到良好解決。因此西方文化基底中對雜亂動蕩的多國形勢再熟悉不過,而我們的大眾在這方面的經驗和意識已經沉睡兩千年了。

想要正確看待世界中的自己,需要有能夠對世界進行分析的底層邏輯。

春秋,作為社會轉型的關鍵時期之一,具備豐富的研究價值,我們從任意視角去審視中華文明中這段姿彩斐然的歷史都會有令自己驚奇的收獲。不同層級、不同氏族、不同社團在驚心動魄的社會大變局中是如何基于自身立場和利益進行權衡與抉擇的?了解這些,同樣身處世界變革時代中的我們將會獲益匪淺。

撰寫本書的本意,正是為讀者拭去歷史層積的塵污,幫助解讀出對于當代政經演化更有意義的信息。所以,讓我們翻到兩千五百年前,回放春秋時代,讓真正的歷史來為我們說出真諦。

黃頁(筆名:白羽黃頁)所著的《春秋在左:社會大變局中的權衡與抉擇》一書,深入淺出地展示了中國歷史上春秋時期各國的權衡與抉擇對于當時社會的影響和歷史走向;引人入勝地地解析了當時的政治、軍事、經濟、文化等方面的重大事件;不遺余力地探究其背后的權力博弈、利益沖突以及思想觀念的碰撞。通過對這些歷史事件的深度分析,能令讀者更加深入地了解中國古代的政治和社會結構,并從中汲取智慧,應用于當今的現實生活中。

這種歷史上的權衡和抉擇,在當今社會仍然有很高的參考價值,這些思考方式和方法論可以幫助我們更好地面對現實生活中的挑戰和抉擇。因此,強烈推薦這本書給所有對歷史、政治、哲學、文化等領域感興趣的讀者,尤其是對當代中國的政治和社會變革感興趣的讀者。

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

關鍵詞:

營業執照公示信息

營業執照公示信息